«Vim aqui para lhe agradecer pelo seu testemunho e para prestar homenagem ao povo mártir da loucura do populismo nazista. E com sinceridade lhe repito as palavras que pronunciei de coração diante do Yad Vashem e que repito diante de cada pessoa que, como a senhora, sofreu tanto por causa disto: perdão, Senhor, em nome da humanidade.»

O papa está prestes a levantar-se para despedir-se, há mais de uma hora que está à conversa com Edith Bruck, mas antes de partir explica os motivos que o impeliram a sair do Vaticano e repete o conceito que está na base da sua última carta encíclica: «Somos todos irmãos, ainda que, por vezes, Caim se esqueça disso, como aconteceu no século XX».

«Sim, acontece muitas vezes, ainda hoje», suspira Edith, olhando Francisco, e acrescenta: «Até quando será assim?». O papa responde: «A senhora está a lutar por isso, e não é pouco». A imagem que regressa com frequência desta longa conversa é a da gota do mar, coisa pequena, mas o mar imenso é feito de infinitas coisas pequenas.

Mas retomemos o fio à meada e voltemos um pouco atrás, ao início, porque cada história talvez não tenha um fim, mas tem sempre um início. E tudo parte das páginas de “L’Osservatore Romano” de 26 de janeiro. Sob responsabilidade de Giulia Galeotti, que dirige o departamento cultural, na capa do suplemento semanal “Quattro Pagine” sai a entrevista de Francesca Romana de’ Angelis a Edith Bruck. O papa lê-a e fica tocado, faz-me saber que quer encontrar-se com esta senhora. Assumo o pedido, organizo a visita ao Vaticano de Edith Bruck e transmito-o ao papa, que me chama e diz: «O senhor diretor não compreendeu, não é ela que tem de vir, sou que irei visitar a senhora Bruck a sua casa, se possível». Começo do zero e reorganizo a visita, desta vez do papa.

E eis-nos aqui: o santo padre e eu, num sábado à tarde já primaveril, numa apinhada rua do centro de Roma, subimos os dois pisos para chegar a Edith Bruck. Ela ali está, no limiar da porta, e praticamente não consegue falar, «estou comovida e honrada», tenta dizer, mas a palavra mais compreensível que repetidamente sai da boca, da sua e da do papa, é «obrigado».

Ela agradece-lhe por estar ali, agora, ele agradece-lhe por ter sido sempre testemunha com a sua presença, com a sua palavra, com a sua vida. Edith pede desculpa pelas lágrimas e pelo tremelicar, e com esforço procura recompor-se e abrir caminho ao longo do corredor que conduz à sala de estar onde estão reunidos os seus afetos mais queridos: Deborah, a filha da sua irmã Judit, também ela sobrevivente do horror dos campos de concentração («se não nos tivéssemos abraçado e encorajado uma à outra, não teríamos conseguido», com o seu marido Lucio, e o outro neto, da parte do marido, Marco Risi, e depois Olga, a senhora ucraniana que desde há vinte anos acompanha Edith, e por fim Francesca Romana, precisamente ela, a jornalista de “L’Osservatore Romano” de quem tudo começou.

Junto do umbral aconteceu o momento de maior intensidade emotiva, e como muitas vezes acontece não previu uma “verbalização”: os gestos e os silêncios, os gemidos, expressaram a força daquele encontro. «Nunca se está preparado para os momentos belos da vida», comentou depois Edith, uma vez sentados no sofá, quase a justificar-se pela feliz e comovida “desordem” com que acolheu o seu visitador, «tal como nunca se está pronto para os momentos mais feios», acrescentou. E o papa, anuindo, prontamente responde: «É assim, e depois há a surpresa daquilo que brota do interior, do nosso coração».

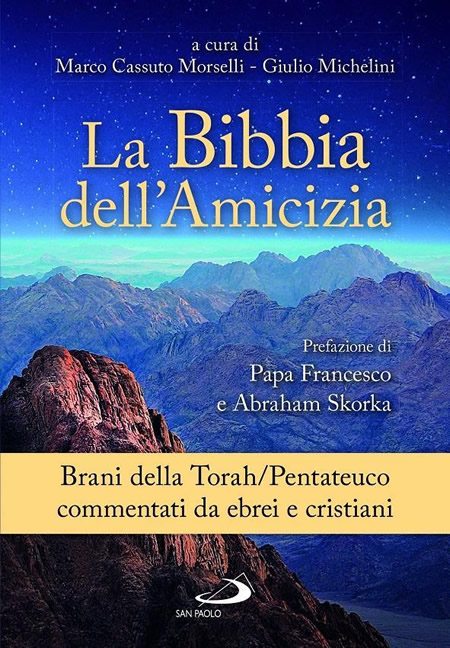

A surpresa é o tom, a cor, que se lê no rosto das poucas pessoas que nesta sala de estar vivem, quase incrédulas, um momento que de especial tem a sua esplêndida normalidade e simplicidade. Há primeiro a troca de presentes, porque o papa não veio de mãos vazias, mas quis levar duas pequenas ofertas: uma menorá, o candelabro de sete braços, e um livro, o Talmude babilónico na versão bilingue hebraico-italiano. Edith e a sua “família” estão comovidos pela delicadeza, e “retribui” com uma mesa posta de tortas e doces, todos «feitos à mão), diz com uma pitada de orgulho Olga, «e quem vem a esta casa pode sempre voltar».

Quem sabe se o papa voltará a esta casa, o certo é que veio para estar, para parar e encontrar essas pessoas. E a conversa é doce, lenta, um “espaço” em que todos participam. A certo ponto, Deborah cita Borges, grande poeta argentino e grande “conversador”, porque a neta de Edith viveu muito anos precisamente em Buenos Aires, e dirige ao papa (em espanhol) as saudações de um amigo comum, o rabino Daniel Goldman.

O papa ilumina-se e começa a contar antigos e espirituosos episódios que o ligam ao amigo judeu. O clima é precisamente este, ligeiro, de uma alegre reunião de família com o papa que prova e aprecia a torta de requeijão (para alegria de Olga), e Edith que lhe mostra as fotografias de família.

Francisco está atento, e mostra conhecer muitos particulares daquela dramática história familiar: leu o livro “O pão perdido” [de Edith Bruck] e com frequência antecipa as palavras de Edith, que recorda aqueles cinco «pontos de luz» que iluminaram o abismo de horror em que caiu aos treze anos, quando foi deportada para Auschwitz.

«Aquele episódio do pente tocou-me o coração», diz o papa, entre a admiração comovida de Edith e dos outros. O pente foi dado à jovem de então pelo cozinheiro de Dachau, que primeiro lhe perguntou como se chamava («respondi dizendo o meu nome, não o fazia há tempos, por uma vez percebi novamente que era uma pessoa com um nome, não um número»), e depois disse-lhe: «Tenho uma menina da tua idade», e «olhando a minha cabeça com os cabelos que mal tinham crescido, tirou do bolso este pente e ofereceu-me. Foi a sensação de encontrar-me, depois de tanto tempo, diante de um ser humano. Comoveu-me aquele gesto que era vida, esperança».

A mulher húngara de quase noventa anos e o pontífice argentino continuam a percorrer os episódios de «luz na escuridão»: o primeiro, em sentido cronológico que significou a vida para a pequena Edith, quando foi separada à força por um soldado (a golpes de coronha de espingarda) da mãe, destinada às câmaras de gás; depois, quando um soldado alemão lhe lançou a marmita para que a lavasse, mas no fundo tinha deixado marmelada; e quando um outro lhe deu luvas, rasgadas e sujas, mas para ela preciosas, e por fim, quando fazendo parte de um grupo de 15 jovens que deviam levar blusões para os militares de um posto que distava oito km lançou pelo caminho alguns, porque não tinha forças para caminhar com aquele peso; um soldado alemão deu-se conta e lançou-se contra ela, mas a irmã Judit atingiu-o, fazendo-o cair por terra; o soldado não disparou porque ficou sensibilizado pela sua coragem, e poupou-a.

Há sempre “sinais” espalhados na vida, por vezes indecifráveis no momento em que se vivem, mas que trazem algumas marcas distintivas. Para o papa, este sinal é muitas vezes a ternura, aquela força que «muda as pessoas», e depois sublinha, quase a suspirar querendo resumir: «Quanta coragem, quanta dor». Mas Edith é como um rio a transbordar, ao ponto de por vezes parar e pedir para que a interrompam, de outra maneira inundar-nos-ia com as palavras. Depois conclui: «No fundo, correu bem para mim. Ainda que agora é como se sentisse todas as dores do mundo».

As duas concordam sobre a importância de narrar, de recordar. O bem como o mal. «Há um livro muito importante que saiu há pouco tempo, “Sindrome 1933”, de Siegmund Ginzeberg, que é uma leitura diria “urgente”, porque reflete, e de alguma maneira explica, como foi possível todo aquele mal. E como pode repetir-se.»

O papa retoma o tema a ele muito caro dos avós, a necessidade de escutar as histórias dos idosos, de dialogar com eles, e cita o profeta Joel: se os velhos tiveram sonhos, os jovens poderão ter visões e a história da mesinha que lhe ficou na memória: «Havia uma vez uma família que almoçava sempre toda junta, incluindo o avô. Que, no entanto, jã não conseguia comer sem se sujar… até que o pai decretou que o avô tinha de comer sozinho na mesa da cozinha, para que a restante família pudesse convidar, sem embaraços, os amigos que quisessem. Uns dias mais tarde, o pai vê que o filho estava a a fazer uma construção com pregos, martelo e pedaços de madeira… “Que estás a fazer?”, pergunta-lhe; “estou a construir uma mesinha para ti, onde vais comer quando ficares velho”».

Entre os risos e a admiração, o semblante de Bruck parece toldar-se, e plena de preocupação confia ter medo «desta crise sanitária, não queria que se chegasse ao ponto de ter de se escolher quem tratar e quem descartar. O ponto é que o tratamento devia ser em casa».

E enquanto o papa recorda o risco sempre atual da cultura do descarte, a recordação de Edith vai para o marido, Nelo Risi, e para os últimos dez anos, marcados pela demência senil e pelo Alzheimer. «Pode parecer estranho – diz Edith –, mas foram anos felizes, continuei a dialogar com o meu marido, a estar próximo dele, mão na mão. Os médicos diziam-me que morreria em poucos dias, e fomos por diante durante mais de dez anos.» «Porque o amou», acrescenta o papa.

É belo colher tangivelmente os sentimentos que unem os membros desta família em torno à velha tia Edith. O papa dirige-se um pouco a todos, a conversa alarga-se, fala-se de muitas coisas, dos jovens e dos idosos, do facto de a cada minuto morrer uma criança com fome e ao mesmo tempo gastam-se somas desmedidas para os armamentos. «O problema é o egoísmo», diz o papa, «estender a mão custa pouco, mas o egoísmo bloqueia este gesto, encolhe a mão que estaria pronta a estender-se ao outro.»

A certo momento vai-se ter ao cinema. Marco Risi fala-lhe da obra-prima do pai, Dino, “Il sorpasso”, «que teve um grande sucesso na sua terra, tanto que depois o meu pai rodou logo depois um outro filme na Argentina, “O gaúcho”». «Eu vi “Il sorpasso”, um belíssimo grande filme! Todas aquelas curvas ao longo da estrada, aquele ir e vir, uma imagem poderosa da vida.» Marco Risi fica surpreendido, e comenta o final amargo do filme (que Vittorio De Sica quis que fosse diferente): «No fim morre o jovem, morre a inocência e fica o cinismo; era o ano de 1962, e é quase uma profecia da Itália que estava a mudar».

O papa revela-se (também) um especialista de cinema: «O fato é que durante anos eu deleitava-me a ir ao cinema, e vi praticamente todos os filmes italianos do pós-guerra, aqueles com Anna Magnani, Aldo Fabrizi, os primeiros filmes de Fellini, recordo que vi todos os seus filmes até “La dolce vita”. Depois, devido aos compromissos cada vez mais numerosos perdi um pouco o contacto com o cinema italiano, mas ainda fiquei muito fascinado pelos filmes de Bergman, como “O sétimo selo”, um grandíssimo realizador. Mas “Il sorpasso” recordo-o bem, era poderoso… todo aquele drama narrado no arco de apenas 24 horas».

Marco Risi, entre o espantado e o encorajado, fala-lhe do novo filme que está a realizar, uma história, precisamente, de idosos fechados numa casa de repouso onde chegam duas jovens, como expiação de condenação penal a cumprir serviço social; daí nascerá uma relação difícil e intensa.

Francisco fica muito curioso, para ele este tema do diálogo entre as gerações é fundamental: deve conseguir-se aprender da história, e isso requer quem a narre. Edith Bruck retoma este tema para falar dos novos e velhos fascismos, e da importância de ir às escolas contar o que aconteceu. E aqui o papa toma a palavra para realçar fortemente o seu agradecimento pelo trabalho de testemunho que Edith está a realizar com a sua palavra, e antes ainda com a sua vida.

E assim retomamos o fio da meada, mas no sulco dos corações de quem esteve presente ficou registado muito mais do que simples palavras que aqui procuramos recordar e fixar na memória.

Referência:

https://www.snpcultura.org/a_visita_do_papa_francisco_a_edith_bruck_uma_luz_na_escuridao.html